Soft Power dalam Politik Amerika dan Indonesia

Bangkitnya sentiment anti-Amerikanisme atau paling tidak munculnya rasa ketidaksukaan yang meluas terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, memunculkan minat baru dalam studi politik terhadap konsep soft power.

Ini terutama terjadi pasca agresi Amerika terhadap Irak dan pendudukan militer terhadap negara ini telah memunculkan minat baru dalam studi politik terhadap konsep soft power.

Pemerintahan Bush menggunakan hard power sedangkan pemerintahan Barack Obama menganut secara terbuka konsep soft power atau lebih tepatnya ialah smart power, semacam penggabungan soft power dan hard power sesuai dengan konteksnya.

Dalam diskursus politik modern, terma soft power dipopulerkan dalam ranah akademik oleh Joseph Nye dalam bukunya yang terbit tahun 1990, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power.

Soft power yang tertuang dalam buku ini makin diperkuat lagi secara konseptual dengan buku lanjutannya, yakni Soft Power: The Means to Success in World Politics yang terbit di tahun 2004.

Sedangkan elaborasi lebih jauh terhadap konsep ini terangkum dalam buku lainnya yang ditulis Joseph Nye, yakni The Power to Lead yang terbit di tahun 2008.

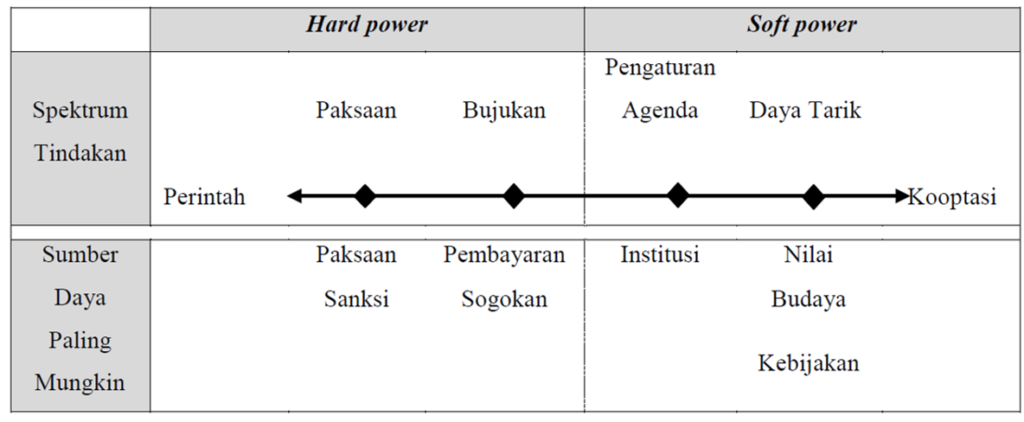

Menurut Nye, soft power merupakan the power of attraction, kekuatan daya tarik atau kekuatan untuk mengambil hati bukan dengan kekerasan, bukan dengan militer dan bukan dengan sanksi ekonomi, atau pun bantuan ekonomi. Dalam pandangan Nye, soft power adalah

….the ability to get what you want by attracting and persuading others to adopt your goals. It differs from hard power, the ability to use the carrots and sticks of economic and military might to make others follow your will. Both hard and soft power are important in the war on terrorism, but attraction is much cheaper than coercion and an asset that needs to be nourished

(….merupakan kemampuan untuk mencapai yang kita inginkan melalui kegiatan menarik simpati dan mengajak orang lain untuk menyesuaikan diri dengan tujuan kita. Soft power sangat berbeda dengan hard power, yakni, kemampuan untuk menggunakan kekuatan ekonomi dan militer untuk menekan orang lain agar tunduk dengan keinginan kita. Baik hard maupun soft power sangat dibutuhkan dalam perang melawan terorisme, namun kegiatan menarik hati lebih murah harganya daripada melakukan paksaan. Soft power merupakan aset yang perlu dikembangkan dalam jagad perpolitikan Amerika.).

Setelah dipopulerkan oleh Joseph Nye, soft Power saat ini menjadi terma yang sering digunakan oleh kaum intelektual, pembuat kebijakan, analis media dan lain-lain. Jika kita periksa dalam Algoritma Google, ada 93.200.000 situs web yang menyebut terma ini. Meski banyak digunakan, terma ini secara makna masih ambigu dan perlu penjelasan lebih jauh.

Nye sendiri menggunakan terma ini dengan beberapa pengertian berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula.

Nye merumuskan konsep soft power ini dalam konteks Amerika. Nye mengemukakan bahwa soft power Amerika Serikat ialah the ability to affect others to obtain the outcomes one wants through attraction rather than coercion or payment (kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk memperoleh hasil yang diinginkan melalui proses pengambilan daya tarik, dan tidak melalui pemaksaan atau tekanan ekonomi).

Dengan definisi seperti ini, soft power dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan daya tarik, bukan menggunakan penekanan atau pemaksaan. Amerika Serikat merupakan negara yang hampir berhasil menggunakan soft power dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya, terutama ketika perang dingin dengan Uni Soviet.

Pada tahun 1990, Joseph S. Nye Jr, ketika menulis sebuah artikel di Foreign Affairs, berpendapat bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin konsep kekuasaan dalam jagad politik dunia telah mengalami perubahan dari penekanan pada kekuatan militer menjadi lebih menekankan pada aspek teknologi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Masalah kritis yang dihadapi AS pada akhir Perang Dingin, menurut Nye, bukanlah bagaimana mengontrol sumber daya militer yang menjadi barometer tradisional kekuatan global tetapi bagaimana mengontrol suasana politik, terutama lewat proses mempengaruhi orang lain.

Nye mengidentifikasi adanya lima tren utama dalam politik dunia pada akhir Perang Dingin: pertama, saling ketergantungan secara ekonomi; kedua, bangkitnya aktor transnasional; ketiga, nasionalisme di negara-negara berkembang; keempat, penyebaran teknologi; dan kelima, perubahan isu politik.

Tren semacam ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan yang lebih menitik beratkan pada kekuatan fisik seperti militer sudah tidak lagi relevan. Dan pilihan yang terbaik bagi Amerika Serikat ialah bagaimana membuat agenda politik dunia dimana negara lain dapat mengikuti keinginan Amerika Serikat, tidak dalam bentuk koersif tapi persuasif.

Dari penjelasan ini, tersirat dalam argumen Nye bahwa kekuatan AS, pada dasarnya, secara inheren bersifat lunak.

Oleh karena itu, negara-negara lain ingin ‘mengikuti’ AS, bukan karena kekuatan militer dan penekanan ekonominya, tapi karena daya tarik nilai, budaya dan kepercayaannya. Kekuatan kooperatif atau “lunak” ini, seperti digunakan Nye sendiri, dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian Nye selanjutnya, The Paradox of American Power, yang menempatkan konsep soft power ini dengan kuat dalam kerangka yang lebih luas pada “Era Informasi”.

Nye berpendapat bahwa meskipun soft power, atau kekuatan kooperatif bukanlah barang baru, nyatanya AS telah menggunakan soft power ini selama Perang Dingin melalui perannya dalam menciptakan institusi internasional, mendorong pertukaran budaya dan akademik, dan diplomasi publik.

Seperti dicatat Nye, pemanfaatan soft power Amerika selama Perang Dingin memang selalu dibayangi oleh ketergantungannya yang terus menerus pada hard power.

Soft power Amerika selama Perang Dingin memang selalu dibayangi oleh ketergantungannya yang terus menerus pada hard power.

Nye

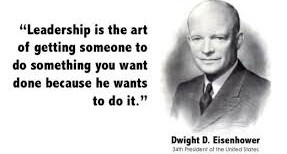

Peringatan Eisenhower

Pada akhir Perang Dingin, Presiden Eisenhower selalu memperingatkan terkait dampak negatif yang luas dari penggunaan Industri-Militer, dan peringatan ini malah menjadi kenyataan.

Bahkan saat Perang Dingin berakhir, ekspektasi akan terjadinya “perdamaian” antar negara terbukti tidak menjadi kenyataan. Buktinya, AS menggunakan hard power dalam Perang Teluk 1991.

Dengan perang ini, AS menunjukkan kepada kawan dan lawannya tentang superioritas militer konvensionalnya yang luar biasa. Krisis di Somalia, Haiti, dan Balkan juga mendorong pengerahan kekuatan militer AS.

Memang, antara 1989-1999 AS melakukan 48 intervensi militer secara terbuka. Sementara itu, hanya ada 16 intervensi militer selama Perang Dingin. Namun pada akhir abad ke-20, Amerika tampaknya lebih cenderung menggunakan kekuatan militer. C. Wright Mills menyebutnya sebagai ‘metafisika militer’, kecenderungan untuk melihat semua masalah internasional melalui lensa militer. Bagi Andrew Bacevich, ilmuwan politik AS dan veteran Vietnam yang amat disegani, imaginasi tentang Amerika selalu terkait erat dengan gagasan militerisme.

Mills menyebut fenomena ini sebagai pandangan romantis tentang ketentaraan, yakni kecenderungan untuk melihat kekuatan militer sebagai ukuran paling tepat bagi kekuatan suatu negara.

Fenomena ini juga menandai harapan yang terlalu besar terkait efektivitas kekuatan militer. Bacevich berpendapat bahwa sejak Perang Dunia II Amerika Serikat telah menjadi negara “Wilsonians under arms” yang berkomitmen untuk mengekspor nilai-nilai Amerika tentang kebebasan dan demokrasi dengan cara militer, sehingga merusak cita-cita Wilson yang ingin menggunakan soft power. Demokrasi,

kebudayaan dan nilai-nilai merupakan salah satu perangkat dari soft power ini. Dalam prakteknya, AS memang memaksakan demokrasi melalui jalur hard power. Irak dan Afganistan merupakan contoh terbaik terkait hal ini.

Di Indonesia, penggunaan soft power masih dalam bayang-bayang hard power. Demokrasi Indonesia masih banyak bergantung kepada militer. Kekuatan sipil belum dapat mengontrol kekuatan militer.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, penggunaan soft power juga masih dalam bayang-bayang hard power. Dari sekian pemerintahan yang pernah ada, Indonesia tampaknya masih banyak bergantung kepada militer.

Seharusnya dalam demokrasi, kekuatan sipil dapat mengontrol kekuatan militer. Namun, dalam konteks historisnya, di Indonesia, pemerintahan sipil lebih banyak menggantungkan kekuasaannya kepada militer.

Kaidah utamanya ialah pemerintahan tidak akan berjalan secara stabil jika memiliki relasi yang buruk dengan militer. B.J. Habibie dan Gus Dur merupakan dua contoh tentang bagaimana kekuasaan tidak berjalan secara mulus ketika berseteru dengan militer.

Habibie gagal menjadi kandidat presiden pasca terjadi perbedaan pandangan dengan Wiranto terkait referendum Timor Leste. Wiranto tidak menyetujui kemerdekaan Timor Leste yang sudah kehilangan lebih dari 100.000 rakyatnya akibat operasi militer Indonesia.

Gus Dur mengalami nasib yang sama, bahkan lebih tragis, yakni dilengserkan pada 23 Juli 2001. Gur Dur lengser pasca dirinya memecat Wiranto dari jabatan sebagai Menko Polkam dengan alasan kejahatan kemanusiaan di Timor Leste. Kebijakan ini jelas membuat geram para pendukung Wiranto di tubuh TNI.

Sedari awal memang Gus Dur berusaha untuk menggunakan soft power dalam berbagai kebijakannya, terutama ide-idenya terkait demokrasi dan pluralism yang ia terapkan dalam konteks bernegara. Dalam konflik Aceh, Gus Dur menggunakan pendekatan damai dan diplomasi.

Sedangkan Megawati mengizinkan status darurat militer di Aceh yang memungkinkan tentara dapat bertindak secara bebas di konflik Aceh.

Tampak di sini, Megawati menggunakan hard power dalam mengatasi persoalan di Aceh dan melakukan pendekatan yang lebih pragmatis dalam menjalin hubungan dengan militer.

Sedangkan Era SBY, tampak tidak ada permusuhan yang nyata antara pemerintahannya dengan militer. SBY seolah ingin mereformasi ABRI agar tidak terjun dalam masyarakat sipil. Sayangnya, di era Jokowi, agenda reformasi ABRI ini malah berjalan di tempat atau malah makin mundur.

Era Jokowi

Di era Jokowi, militer semakin bertaji dalam pemerintahan.

Jokowi memberikan lebih banyak jabatan kepada purnawirawan militer dan sampai-sampai terlalu memanjakan TNI.

Jokowi juga sempat mewacanakan penempatan militer pada jabatan sipil pada sejumlah kementerian dan lembaga. Prioritas utama pemerintahannya ialah kemajuan ekonomi. Kemajuan ini tidak akan mungkin berhasil jika tanpa aliansi dengan militer untuk tetap mempertahankan kekuasaannya.

Tampaknya, di sini, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kesamaan, dua-duanya merupakan negara demokrasi, namun untuk menjamin kelanggengan kekuasaan, kekuatan militer atau bekerjasama dengan militer merupakan suatu keniscayaan.

Sejatinya, demokrasi memungkinkan pemerintahan sipil dapat mengontrol kekuatan militer, namun dalam kenyataannya, justru kekuatan militer inilah yang dapat menyangga pemerintahan sipil.

Apapun bentuk aliansinya, idealnya, pemerintahan sipil harus mampu melepaskan diri dari ketergantungan kepada militer. Dalam usaha-usaha mencapai demokratisasi yang maksimal di seluruh sector, soft power perlu ditingkatkan. [Abdul Azis]

Klik Magazine Versi PDF

Komentar